recursos paraProfesionales

Últimas publicaciones comités científicos

LTP: una alergia con nombre raro, pero muy extendida

Según los resultados del estudio epidemiológico Alergológica 2015 en España los alimentos de origen vegetal se encuentran dentro de las causas más frecuentes de alergia alimentaria. Si bien es cierto que hace años se hablaba de alergia a la manzana, el cacahuete o a cualquier alimento en sí sin dar detalles, a día de hoy es posible conocer, en muchos casos, la proteína responsable de la misma. ¿Y por qué esto es importante? Porque ayuda a determinar las

medidas de evitación que debe seguir cada paciente así como el tratamiento que debe aprender a manejar y tener disponible ante el consumo inadvertido de los alimentos “prohibidos” o ante la aparición de clínica con nuevos alimentos.

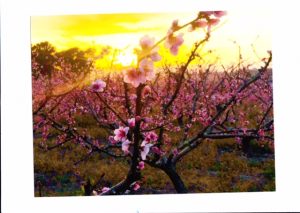

Dentro de la alergia a alimentos de origen vegetal la alergia a LTP está muy presente en la mente de los alergólogos y cada vez más en la de los pacientes y médicos de otras especialidades debido a su nada despreciable prevalencia. LTP son las siglas de “lipid transfer protein” o proteína transportadoras de lípidos (PTL). Es una proteína muy ubicua en el mundo vegetal y debido a su función de defensa predomina en la piel o parte externa de frutas, frutos secos, semillas, legumbres, cereales y hortalizas. Entre sus peculiaridades se encuentra su resistencia al calor y a la digestión, por lo que ni el cocinado del alimento ni los jugos gástricos consiguen degradarla. Por todo ello puede asociarse a reacciones de mayor gravedad clínica aunque es importante recalcar que no es ésta su única manifestación.

El patrón más común de alergia a LTP es el de los pacientes que han presentado reacción con melocotón y/o algún fruto seco aunque luego la implicación de unos u otros alimentos depende de cada caso. En este tipo de alergia es importante valorar también la presencia simultánea de cofactores como el ejercicio, la toma de antiinflamatorios no esteroideos, el estrés o procesos infecciosos, entre otros, que pueden actuar como desencadenantes de unos síntomas que no aparecen sin su presencia.

Aunque a priori pueda parecer todo ello algo complicado de entender el estudio realizado por el Alergólogo permite llegar a un diagnóstico más exacto de alergia a la LTP y de este modo definir las medidas de evitación más adecuadas para cada persona. De igual modo se consigue especificar los pasos a seguir ante un consumo accidental o no, y la necesidad de conocer el manejo de medicación de emergencia, como es el autoinyector de adrenalina, en los casos en los que se considere indicado.

En nuestro medio es fundamental que todos conozcamos estas pinceladas básicas de la alergia a la LTP porque somos muchos quienes lo hemos vivido en primera persona o en la de seres cercanos.

Los inesperados riesgos del control del asma en niños.

El asma es una condición médica crónica muy común en niños y es especialmente susceptible a los cambios provocados por el COVID-19. Actualmente se dispone de poca información sobre el impacto que la pandemia COVID-19 puede tener en el control y manejo de los niños y jóvenes con asma bronquial.

El siguiente artículo “Oreskovic N, Bernard T, Aryee E, Kuhlthau K, Perrin J. The Unexpected Risks of COVID-19 on Asthma Control in Children. J Allergy Clin Immunol Pract.2020;8(8):2489-2491” revisa las influencias que han podido ser importantes o afectar en el control del asma en niños durante la pandemia de COVID-19 debido a los cambios sociales que estamos viviendo. Estos suponen cambios en el entorno, en la práctica clínica médica diaria y su gestión, y en el uso de medicación de esta enfermedad, cambios que tendrán repercusión a largo plazo en los resultados de control del asma. Además, desde nuestro Comité de Alergia Infantil se realizó una encuesta entre los especialistas para conocer cómo ha afectado la pandemia al manejo del asma pediátrico en España, que ha sido publicada en Sanchez-Garcia S, Ruiz-Hornillos J, Escudero C. Pediatric Asthma Management during the COVID-19 pandemic: Results of a national survey. Ped All Immunol Pulm. 2020 Dec; 33(4):199-203. https://doi.org/10.1089/ped.2020.1250

Los pacientes con asma tienen especial vulnerabilidad a los cambios provocados en el contexto de la pandemia COVID-19, con muchas vías y factores de riesgo compartidos, incluyendo la calidad del aire, el ambiente interior, la actividad física, el control del peso, la gestión de la medicación y la prestación de atención sanitaria.

El lugar donde los niños pasan mayor cantidad de tiempo, que ahora es en los interiores, los hábitos diarios (patrón de asistencia a clases), de viaje o transportes, y la actividad física que realizan, afectan al asma.

Además, ha habido cambios en la disponibilidad, la prestación y la utilización de la atención sanitaria que tienen importantes implicaciones para el asma y otras enfermedades crónicas que requieren atención médica continuada. Se han limitado las visitas a la consulta para el control del asma, tanto en atención primaria como especializada (Neumología y Alergología) y se han limitado las visitas a urgencias. Todo ello ha favorecido el formato de visita telefónica o videoconferencia. Estos cambios han ofreciendo nuevas oportunidades gracias a la denominada “telesalud”, que deberán ser valoradas y aprovechadas.

En cuanto a las visitas a Urgencias, se observó una importante disminución en la atención relacionada con el asma y el comienzo de la pandemia, que atiende seguramente el temor de las familias al contagio y/o las recomendaciones sanitarias del momento. Todo esto condujo además, a que la realización de las pruebas tempranas para un mejor control de la enfermedad, como las pruebas de función pulmonar, se viera afectada.

La COVID-19 también ha influido probablemente en la adherencia de los pacientes a los medicamentos controladores del asma. Los padres de los niños con asma pueden tener un mayor control y ser más vigilantes para que los niños tomen su medicación con regularidad y que una mayor adherencia a la medicación mejore el control del asma o, por el contrario, que otros dejen su medicación ante el temor de los posibles efectos de los corticoides, tanto orales como inhalados, en la infección por coronavirus.

Todos estos factores han podido influir de diferente manera en función del lugar en el que residiese el niño, de la situación socioeconómica de la familia, de las limitaciones para realizar actividad física al aire libre a causa de las restricciones particulares de cada zona, etc. En este sentido, los niños de familias de entornos urbanos con menores ingresos tienen un acceso más limitado a espacios seguros para la actividad física, tienen domicilios en los que la exposición a alérgenos/contaminantes de interior (hongos, roedores, cucarachas y el humo del tabaco, entre otros) es mayor, y pueden convivir además con adultos con menor posibilidad de teletrabajar y más expuestos a la infección por coronavirus.

Estos cambios en el entorno, en la práctica médica y en la gestión del tratamiento, tendrán probablemente un gran impacto en el asma infantil que tendremos que vigilar para evaluar su impacto final a medio y largo plazo.

Margarita Tomás Pérez. Médico Adjunto Alergología Hospital General Universitario La Paz. Madrid. Comité de Alergia Infantil SEAIC.

DESAFÍO DIAGNÓSTICO DE LA ALERGIA A AINE EN NIÑOS

Según Alergológica 2015, un estudio epidemiológico de referencia sobre las enfermedades alérgicas en España la alergia a medicamentos fue el motivo de consulta en el 18,7% de los casos, y en particular en niños en el 9%. En los niños, las enfermedades exantemáticas son frecuentes y muchas veces no se puede discernir que la causa de las lesiones cutáneas sean los fármacos o la propia enfermedad. Siendo los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) los segundos medicamentos que más frecuentemente causan reacciones alérgicas en niños. Un alto porcentaje de niños que han presentado alguna reacción donde hubiese implicado un AINE, los evitan sin ningún estudio.

Las reacciones asociadas a los AINE se dividen principalmente en dos tipos: agudas (reacción inmediata o reacción hasta varias horas después de la exposición) y retardadas (más de 24 horas después de la exposición). Las reacciones agudas a los AINE pueden ser selectivas (mecanismo inmunológico) o inducidas por múltiples AINE (reactividad cruzada, no inmunológicas), siendo estas últimas las más comunes en niños.

Hasta la fecha los estudios relacionados con reacciones alérgicas a los AINE en niños son limitados. Como variables predictoras encontramos una reacción sugestiva en los primeros 60 minutos y 2 o más reacciones con distintos AINE implicados. No queda claro si se podría involucrar a la genética como variable: algunos estudios apuntan el antecedente de padres alérgicos a AINE como un factor de riesgo.

En niños, entre los fármacos más frecuentemente implicados se encuentran el Ibuprofeno y derivados del ácido propiónico, junto al Paracetamol por ser los más utilizados. Las reacciones adversas a AINE en lactantes y preescolares son menos frecuentes, lo que se atribuye a su menor consumo.

Para no catalogar a los niños de alérgicos a fármacos que le serán imprescindibles en el futuro es importante realizar un estudio alergológico, en el que la prueba definitiva es la prueba de exposición controlada para determinar el tipo de alergia selectiva o reactividad múltiple, y en caso de confirmarse ésta última probar otros AINE alternativos. Las pruebas cutáneas solo son de utilidad en determinados casos de alergia selectiva.

Recientemente se ha publicado un trabajo interesante que insiste en la importancia de la valoración alergológica, sobre todo de cara a la evolución de la alergia ya que una proporción importante de niños con reacciones por reactividad múltiple tolera los AINE tras ser reevaluados a los 6 años (Progress in understanding hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs). Dicha reevaluación es crucial considerando el gran número de niños que podrían estar evitando los AINE. Esto unido a que condiciones comórbidas como infecciones, fiebre o el uso concomitante de otros fármacos podrían causar los síntomas en estos pacientes nos hacen concluir que la historia detallada y las pruebas de provocación farmacológica son fundamentales para un diagnóstico definitivo de alergia a los AINE en niños.

Paula Méndez. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Comité de Alergia Infantil SEAIC

Biliografía:

- Erdem Topal 1, Mehmet Halil Celiksoy, Ferhat Catal, Yekbun Gamze Sayan, Recep Sancak The value of the clinical history for the diagnosis of immediate nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity and safe alternative drugs in children.. Allergy Asthma Proc. Jan-Feb 2016;37(1):57-63. doi: 10.2500/aap.2016.37.3917.

- Yilmaz I. H. Ertoy Karagol A. Bakirtas E. Topal G. E. Celik M. S. Demirsoy I. Turktas Challenge‐proven nonsteroidal anti‐inflammatory drug hypersensitivity in children. Allergy. 2013 Dec;68(12):1555-61. doi: 10.1111/all.12266. Epub 2013 Oct 11.

- Hakan Guvenir 1, Emine Dibek Misirlioglu, Emine Vezir, Muge Toyran, Tayfur Ginis, Ersoy Civelek, Can N Kocabas Nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity among children. Allergy Asthma Proc. Sep-Oct 2015;36(5):386-93. doi: 10.2500/aap.2015.36.3858.

- Sánchez-Borges M, Kidon M.Reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs in children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6(4):1236-7.

- Kidon M, Blanca-López N, Gomes E, Terreehorst I, et al.EAACI/ENDA Position Paper: Diagnosis and management of hypersensitivity reactions to non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) in children and adolescents. Pediatr Allergy Immunol. 2018; 29(5):469-80

- J Quiralte 1, R Avila-Castellano, S Cimbollek. A phenotype‐based classification of NSAIDs hypersensitivity: new patients, new challenges. Allergy 2014 Jun;69(6):814-5. doi: 10.1111/all.12377

- Inmaculada Doña, Natalia Pérez-Sánchez, Ibon Eguiluz-Gracia, Rosa Muñoz-Cano, Joan Bartra, María José Torres, José Antonio Cornejo-García. Progress in understanding hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Allergy. 2020 Mar;75(3):561-575.

FOBIA A LOS CORTICOIDES EN DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica recidivante. La mayoría de los casos son leves y se tratan en Atención Primaria por médicos generales, mientras que los casos moderados a graves o resistentes al tratamiento, se derivan a dermatólogos, pediatras especializados y alergólogos para estudio y tratamiento adicional.

Recientemente se ha demostrado que el uso de medicamentos podría predecir la persistencia de Dermatitis atópica en los niños. Una identificación temprana de niños con un mayor riesgo de enfermedad grave y persistente puede mejorar el manejo de la enfermedad y reducir su carga.

La fobia a los corticoides tópicos es un problema común, tanto en pacientes pediátricos como en adultos con dermatitis atópica, y contribuye, no solo a una baja adherencia al tratamiento y a un control deficiente de la enfermedad, sino que, en última instancia, aumenta la necesidad de atención médica. Informaciones erróneas por parte de medios públicos, familia, amigos y profesionales de la salud, pueden agravar aún más la fobia a los corticoides tópicos.

Se ha publicado recientemente un estudio danés en el que se evaluó, a partir de un cuestionario, la estructura familiar de los pacientes pediátricos con dermatitis atópica, lugar de residencia, nivel educativo de los padres, enfermedades cutáneas actuales y anteriores, predisposición al tratamiento de la dermatitis atópica, fobia a los corticoides (Topical Corticosteroid Phobia, TOPICOP) y gravedad de la DA (Patient-Orient Eczema Measure, POEM).

De las conclusiones se puede extraer que ni el número de visitas previas a consultas médicas generales ni la edad del niño en la primera visita al médico de cabecera o al dermatólogo, se asociaron con la gravedad de la dermatitis atópica en el futuro. Por el contrario sí que se objetivó una asociación significativa entre una puntuación alta del test de fobia a los corticoides y un nivel educativo bajo de los padres, dando como resultado en estos casos un retraso en el tratamiento de los brotes de dermatitis atópica.

Estas conclusiones destacan la importancia de una buena educación a los padres por parte de los especialistas que atendemos a niños con esta enfermedad crónica, que ayuda a reducir los gastos de atención médica, así como la carga de la enfermedad.

Articulo aconsejado:

Dra. Elena Villalba Lorenzo, del hospital Hospital Público Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante). Comité de Alergia Infantil SEAIC.

Puede consultarse el artículo:

Trine Gerner, Jeanette Halskou Haugaard, Christian Vestergaard, Mette Deleuran, Gregor Borut Jemec, Charlotte Gotthard Mortz, Tove Agner, Alexander Egeberg, Lone Skov, Jacob P. Thyssen Healthcare utilization in Danish children with atopic dermatitis and parental topical corticosteroid phobia. Pediatr Allergy Immunol. 2021 Feb;32(2):331-341

USO Y DESUSO DE LA ADRENALINA

En las últimas décadas el término alergia se ha convertido en un concepto popular y casi familiar, facilitado sobre todo por la incidencia progresivamente creciente de las distintas patologías alergológicas y el impacto socio-sanitario que estas representan.

Por supuesto, entre las varias formas de presentación clínica, la anafilaxia es la que más nos preocupa como médicos, no solo como alergólogos, ya que por definición representa una “reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal”. En los últimos años se ha multiplicado el esfuerzo de la comunidad científica para sensibilizar a la sociedad sobre esta patología y tratarla como se merece, con el intento de minimizar las consecuencias que de ella puedan surgir.

En el algoritmo de actuación de la anafilaxia, la adrenalina intramuscular representa el tratamiento de primera línea independientemente de la edad del paciente y del entorno en que ocurra. El retraso en la administración de este medicamento se ha asociado a desenlaces fatales o reacciones bifásicas. La administración de adrenalina siempre tiene que estar seguida de una valoración médica por el Servicio de Urgencias más cercano. Una vez resuelto el cuadro clínico, al paciente se le prescribirá un auto inyector de adrenalina con un informe médico en el que deben de estar representados un plan escrito de recomendaciones (alérgeno a evitar) así como una explicación detallada del correcto uso de la adrenalina.

Recientemente se ha publicado un trabajo interesante que investiga las razones por las cuales hay un menor uso de adrenalina en la atención del paciente pediátrico (“Factors associated with the underuse of adrenaline in children with anaphylaxis”). Se trata de un estudio multicéntrico que incluyó 149 pacientes (edad menor de 15 años) atendidos por anafilaxia en 18 Servicios de Urgencias del norte de Francia, en un periodo comprendido entre los años 2015 y 2017. La edad media de los niños incluidos en el estudio era de 7,4 años; 35 niños (23%) estaban diagnosticados previamente de alergia alimentaria y 17 niños (11%) habían ya experimentado una anafilaxia. El Servicio de Emergencia Extrahospitalario de la zona fue contactado en 63 ocasiones (43%), en 55 de ellas (37%) los niños recibieron tratamiento in situ, por sus familias o por el mismo Servicio de Emergencias. Antes de la llegada de ayuda médica, 15 de los 31 niños (48%) con un dispositivo de auto inyector de adrenalina recibieron el tratamiento, mientras que el Servicio de Emergencias solo la administró en 4 de los 55 casos. De los 149 niños diagnosticados de anafilaxia solo 52 de ellos (35% del total) recibieron tratamiento con adrenalina en un entorno hospitalario. En definitiva, solo 71 de los 149 (48%) recibieron tratamiento con adrenalina, y el auto inyector de adrenalina fue prescrito o renovado en 103 (69%) casos antes del alta hospitalaria.

Si analizamos los datos obtenidos en este estudio podemos concluir que se ha observado que la adrenalina fue administrada con más frecuencia en niños más pequeños (edad media de 6,5 años), no identificando otro factor que pueda ser asociado con un uso mas frecuente de adrenalina.

Podemos concluir también que las dos principales razones por las que la adrenalina no se administró en ninguno de los escenarios (intra o extra hospitalario) de asistencia médica fueron:

- subestimación y falta de reconocimiento de la potencial gravedad de la reacción presentada.

- espontánea y rápida mejoría de la clínica desde los primeros síntomas/signos presentados.

El miedo a los posibles efectos adversos de una administración de adrenalina no se reconoció como una causa frecuente para su menor utilización.

Los autores concluyen que la distancia entre el porcentaje de un diagnóstico correcto y los casos que fueron tratados con adrenalina como primera línea de tratamiento sea principalmente debido a no considerar la reacción anafiláctica lo suficientemente grave si ésta no asocia una afectación respiratoria y circulatoria.

En definitiva y como conclusión importante que debemos de sacar de todo este texto es que la administración de adrenalina i.m. es el tratamiento de primera línea para una anafilaxia siendo ésta capaz de reducir las consecuencias potencialmente fatales, antes de que eventualmente se presente una afectación cardiorrespiratoria.

Dr. Nicola Giangrande, del hospital Hospital Público da Mariña , Burela (Lugo). Comité de Alergia Infantil SEAIC.

Articulo aconsejado:

Grabación de reuniones del Comité de Humanidades

Desde el Comité de Humanidades, queremos compartir las grabaciones en video de las últimas reuniones que hemos organizado desde nuestro grupo:

II Reunión Alergia y Humanidades 2020, celebrada el 25 de septiembre de 2020.

V Reunión del Comité de Humanidades de la SEAIC, celebrado el 15 de enero de 2021 y titulado «Física, matemáticas, arte y medicina»:

¿Qué hago si mi hijo tiene alergia a múltiples alimentos?

La frecuencia de alergia a los alimentos se ha duplicado en los últimos 10 años. Según el último estudio epidemiológico realizado en España, el 20 % de los niños que acudieron a las consultas de Alergología fueron diagnosticados de alergia a alimentos. La prevalencia de la alergia alimentaria es mayor en los niños que en los adultos, siendo en niños menores de 3 años del 6 %. Los alimentos implicados con más frecuencia son la leche, el huevo, y los pescados en menores de 4 años, y en niños mayores, las frutas, como el melocotón, y los frutos secos, como la nuez y avellana.

También ha aumentado el número de alimentos a los que se es alérgico, siendo actualmente más de un 30% de los niños alérgicos a más de un alimento.

Es muy importante aclarar algunos conceptos que pueden llevar a diagnósticos erróneos. Para que un paciente sea alérgico a varios alimentos, debe presentar sensibilización frente a los alérgenos y además desarrollar síntomas tras su exposición. Esto hay que distinguirlo de una polisensibilización alimentaria, donde sólo se demostrarán niveles de IgE elevada frente a varios alimentos mediante las técnicas diagnósticas, pero el paciente tolerará la ingestión de esos alimentos. Es decir, no todos los pacientes polisensibilizados son polialérgicos. Es importante diagnosticar correctamente al paciente para que no sufra dietas de eliminación innecesarias, lo que podría suponer un deterioro en su crecimiento y en su calidad de vida.

También es importante conocer si se tiene una sensibilización a un alimento o una reactividad cruzada. Los alimentos contienen distintos alérgenos, que son proteínas, y éstas pueden estar presentes en alimentos de diversas fuentes. Por eso, algunos pacientes pueden tener polisensibilización a alimentos que reconocen la misma proteína, incluso a alérgenos respiratorios que también las comparten. En este caso estaremos ante un paciente polisensibilizado por reactividad cruzada debido a estas proteínas denominadas panalérgenos. Según el perfil de sensibilización, se orientará al paciente en el manejo de su enfermedad de acuerdo a su gravedad, en la prescripción de autoinyectores de adrenalina y en dietas de eliminación personalizadas.

Por lo tanto, es necesario un correcto diagnóstico de los pacientes alérgicos, más si están sensibilizados a varios alimentos, para dar unas recomendaciones adecuadas de evitación de aquellos alimentos a los que el paciente es verdaderamente alérgico y unas pautas adecuadas de la administración de medicación de acuerdo a la gravedad de las reacciones alérgicas que pudiera desarrollar.

Las dietas de eliminación siempre deben ser supervisadas por el alergólogo, quien informará adecuadamente de los alimentos prohibidos. Además, se debe realizar una valoración nutricional de aquellos pacientes alérgicos a alimentos de mayor riqueza nutricional, como la leche, huevo y cereales, ya que su eliminación podría suponer un riesgo nutricional. Para ello, el especialista le aportará los alimentos sustitutivos y las alternativas. Es muy importante el seguimiento por el especialista en nutrición de aquellos pacientes con mayor riesgo (retardo en el crecimiento, estancamiento ponderal, enfermedades crónicas acompañantes, eliminación de múltiples alimentos, >3 grupos diferentes, dificultades en la alimentación).

Dra. M.ª Isabel Alvarado Izquierdo

Alergóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Comité de Alergia Infantil de la SEAIC

BIBLIOGRAFÍA:

Dáuria E, Abrahams A, Zuccoti GV, and Venter C. Personalized nutrition approach in food allergy: Is it prime time yet? Nutrients 2019, 11359; doi:10.3390/nu11020359.

Pautas para una correcta transición del paciente niño-adolescente a adulto

Los adolescentes y adultos jóvenes alérgicos y/o asmáticos, representan un gran número de pacientes en la especialidad de Alergología. Por ello la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI) publicó en junio de 2020 unas pautas de manejo para este grupo de edad.

Este periodo de la vida es particularmente especial ya que tienen lugar numerosos cambios vitales en distintos ámbitos como educación, trabajo, viajes y establecimiento de relaciones personales más maduras. A esto se le suma el cambio de atención médica de la edad pediátrica a la adulta y una pérdida de miedo a lo desconocido, que puede conllevar un peor seguimiento médico y hospitalizaciones más frecuentes.

Por eso se recomienda una adquisición progresiva de conocimientos y habilidades sobre su enfermedad que permitan aumentar la responsabilidad en el autocuidado. Aunque está convenido que se empiece en la primera etapa de la adolescencia, este umbral ha de ser adaptado a las características del paciente: desarrollo físico y psicológico, coexistencia de varias enfermedades alérgicas, adherencia al tratamiento, circunstancias socio-económicas familiares y conocimientos sobre la enfermedad hasta ese momento.

En general se trata de:

- Inicio precoz entre los 11 y 13 años.

- Manejo multidisciplinar y estructurado.

- Asegurarse de que entienden su enfermedad y tienen recursos fácilmente disponibles a su alcance.

- Seguimiento activo por parte del clínico de su enfermedad y de la adherencia al tratamiento.

- Discutir las implicaciones para su educación y futuro trabajo.

Las recomendaciones específicas para alérgicos y asmáticos son:

- Simplificar las pautas de tratamiento y usar recordatorios (folletos, páginas web, audios).

- Centrarse en las áreas donde no se sientan seguros e involucrar a sus amigos en el entrenamiento.

- Identificar aspectos psicológicos y socioeconómicos que impacten negativamente en el control de la enfermedad y en su calidad de vida.

- Involucrar a la familia para que dé autonomía al paciente.

- Animar al paciente a que sus amigos sepan de su alergia y asma.

Roberts, G, Vazquez‐Ortiz, M, Knibb, R, et al. EAACI Guidelines on the effective transition of adolescents and young adults with allergy and asthma. Allergy. 2020; 75: 2734– 2752.

Si quieres leer el documento completo pincha Aquí (versión sólo en inglés).

Silvia Veza Perdomo. Médico Adjunto. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. Comité de Alergia Infantil SEAIC.

Intervenciones para cuidadores de niños con alergia alimentaria.

El diagnóstico de alergia alimentaria constituye un problema de salud grave y potencialmente crónico que puede afectar negativamente la vida de los niños y sus cuidadores con importantes implicaciones psicológicas, emocionales y económicas.

Los niños son, generalmente, asintomáticos en ausencia del alérgeno. Algunos cuidadores han declarado que la «invisibilidad» de la alergia alimentaria puede hacer que no se reconozca la importancia de los planes de manejo o no haya una respuesta adecuada a las adaptaciones solicitadas para el niño.

Por otra parte, las reacciones por exposición accidental a los alérgenos no son infrecuentes, incluso cuando se hayan adoptado cuidadosas medidas de prevención y estricta dieta de evitación. Este hecho puede agravar la ansiedad de los padres y reforzar la percepción de necesidad de mayor vigilancia.

La falta actual de tratamientos curativos para la alergia alimentaria requiere que los padres y cuidadores adopten comportamientos de vigilancia para evitar el alérgeno, que pueden afectar negativamente la calidad de vida y provocar ansiedad entre los padres, lo que a su vez puede obstaculizar el desarrollo del niño y afectar las relaciones con los demás.

No hay revisiones publicadas que examinen las intervenciones destinadas a mejorar el bienestar de los cuidadores de niños con alergia a alimentos.

Varios estudios han identificado que la alergia alimentaria en los niños está relacionada con una peor calidad de vida del cuidador. Sin embargo, no está claro qué intervenciones son más efectivas para mejorar los resultados para los cuidadores de niños alérgicos a alimentos.

Sugunasingha N, Jones FW, Jones CJ. Interventions for caregivers of children with food allergy: A systematic review. Pediatr Allergy Immunol. 2020;31: 805-812

Esta revisión tuvo como objetivo identificar y determinar la eficacia, aceptabilidad y calidad de las intervenciones para los cuidadores de niños con alergia alimentaria.

Se realizó una búsqueda sistemática de cuatro bases de datos para identificar estudios que evaluaran cualquier intervención que tuviera como objetivo el bienestar y el apoyo de los cuidadores de niños con alergia alimentaria. Los estudios no se excluyeron según el diseño y se calificaron según la calidad mediante la herramienta de evaluación de métodos mixtos y la herramienta Cochrane de riesgo de sesgo para ensayos controlados aleatorios.

Quince estudios cumplieron los criterios de inclusión. Todas las intervenciones tuvieron una alta aceptabilidad de los participantes; Se observó alguna evidencia de intervenciones cognitivo-conductuales en el apoyo a las madres. Las intervenciones educativas tendieron a asociarse con mejoras en el conocimiento de la alergia alimentaria.

Los autores concluyen que, aunque los resultados de esta revisión no son lo suficientemente concluyentes para realizar recomendaciones sólidas respecto a la intervención más eficaz que podría implementarse en contextos clínicos, los médicos deben ser conscientes de las necesidades crecientes de esta población.

Asimismo, es evidente la escasez de investigaciones de calidad que evalúen las intervenciones para ayudar a los padres de niños con alergia alimentaria. Sin embargo, los estudios resumidos en esta revisión indican que la investigación futura debe utilizar diseños metodológicamente sólidos con medidas de resultado validadas y desarrollar intervenciones que proporcionen información educativa a los cuidadores, lo que puede influir en su bienestar psicológico.

Para más información:

Pediatr Allergy Immunol. 2020;31: 805-812 https://doi.org/10.1111/pai.13255

Dra. Victoria Fuentes Aparicio. Médico adjunto. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid. Comité de Alergia Infantil SEAIC.

Acta Reunión CAH nov 2020

![]() Contenido disponible sólo para socios.

Contenido disponible sólo para socios.

Estrategias enfermeras para un mejor control del asma grave

Más de 80 enfermeras y enfermeros con experiencia en Alergología y Neumología se reunieron e septiembre en el encuentro virtual “Enfermería y Asma Grave” para analizar nuevas vías sobre cómo mejorar los cuadros más complejos de asma. Entre ellas, estaba Mª Auxiliadora Guerrero, presidenta del Comité de Enfermería en Alergia.

Seminario web Asma y Covid-19

El próximo 6 de mayo tendrá lugar el seminario web «Asma y COVID-19», convocado por la Cátedra INSPIRA-UAB, en colaboración con Fundación Catalana de Pneumología y GSK. Se podrá acceder a través de este enlace.

Recomendaciones para niños alérgicos y con inmunodeficiencias durante la pandemia COVID-19

En el número especial del Pediatric Allergy and Immunolgy del mes de abril de 2020, a causa de la pandemia COVID-19, aparece esta revisión firmada por destacados especialistas en alergia pediátrica con una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara al manejo del paciente alérgico y/o asmático pediátrico en esta pandemia mundial: Brough, H.A., Kalayci, O., Sediva, A., Untersmayr, E., Munblit, D., Rodriquez del Rio, P., Vazquez‐Ortiz, M., Arasi, S., Alvaro‐ Lozano, M., Tsabouri, S., Galli, E., Beken, B. and Eigenmann, P.A. (2020), Managing childhood allergies and immunodeficiencies during respiratory virus epidemics – the 2020 COVID‐19 pandemic. Mas información aquí

Aunque cualquier persona es susceptible de contagiarse de COVID-19, la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar una infección grave1. Afortunadamente, los niños son el rango de población menos afectada2, pero debe garantizarse la atención de otras patologías que puedan presentar.

Las enfermedades alérgicas y el asma son las enfermedades crónicas más comunes en la población infantil3. Con los datos publicados hasta el momento, no hay evidencias de que la alergia aumente el riesgo de enfermedad grave, y solo las inmunodeficiencias y el asma grave mal controlada son factores de riesgo4, por lo que el control del asma tiene que ser óptimo.

Estos son los 6 puntos a tener en cuenta en el manejo del paciente pediátrico con alergia o inmunodeficiencia que expone la revisión citada:

- El alergólogo/a debe buscar el mejor control de los síntomas, instruir al paciente en las recomendaciones de higiene y aislamiento social, y guiar y apoyar al paciente y su familia ante esta situación de incertidumbre.

- Cuando sea posible, deben evitarse los desencadenantes de los síntomas. La alergia estacional que se presentan en primavera puede cursar con asma. A partir del 26 de abril se permita la salida al exterior de niños hasta 14 años de edad, y es aconsejable que en estas salidas los alérgicos al polen de gramíneas eviten zonas ajardinadas.

- Es importante diferenciar los síntomas de alergia de los signos de inicio de infección. Cuando los síntomas se deben a la alergia predominan el picor nasal, ocular, estornudos… Estos empeoran al contactar con el desencadenante y suelen remitir con antihistamínicos. No hay fiebre salvo complicaciones como sinusitis aguda. El asma tampoco cursa con fiebre, y suele mejorar con broncodilatadores.

Sin embargo, en la infección por COVID-19 hay síntomas generales como fiebre, malestar, abatimiento, problemas digestivos y suelen aparecer de manera más progresiva.

- Tratamiento de acuerdo con las guías habituales. No hay evidencia de que el tratamiento habitual de la alergia y el asma (antihistamínicos, broncodilatadores o antileucotrienos) aumenten el riesgo de enfermedad grave. Por lo tanto, se recomienda mantener el tratamiento que tengan indicado para lograr un adecuado control de síntomas.

En el caso del tratamiento con corticoides inhalados, no existen datos de que este tratamiento modifique la susceptibilidad ni la gravedad del COVID-19. Los niños padecen frecuentemente infecciones respiratorias por otros virus como VRS o rinovirus, que predisponen a la hiperreactividad bronquial, y se tratan con corticoides inhalados de forma habitual, sin haberse observado aumento de neumonías o empeoramiento del pronóstico.

Cabe destacar que los fármacos biológicos se han convertido en terapias habituales en muchos pacientes. Aunque no existe una actuación común, el grupo de expertos de la EAACI recomienda mantener el tratamiento biológico en pacientes sanos, y suspenderlo en paciente infectados por COVID-19 hasta la resolución del cuadro.

Se debe evitar la utilización de nebulizadores, ya que generan aerosoles que pueden provocar la difusión del virus. La administración de broncodilatadores debe realizarse usando dispositivos MDI presurizados con espaciador.

5.- Los niños con inmunodeficiencias tienen un riesgo potencial de padecer una enfermedad más grave. En ellos es aún más importante mantener su tratamiento crónico, incluso el inmunosupresor, y extremar las medidas de higiene y distanciamiento social.

6.- Las guías están sujetas a cambios. El conocimiento de esta infección por COVID-19 aumenta día a día, y aunque no se espera que el riesgo en niños crezca, hay que ser flexibles y estar abiertos nuevas evidencias científicas.

Olaya Alvarez García

Sección de Alergoloxía. Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Comité de Alergia Infantil de la SEAIC

BIBLIOGRAFÍA

- Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA Published Online First: 24 February 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648.

- CDCMMWR. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020: 69. doi:10.15585/mmwr.mm6914e4.

- ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017 Madrid, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

- Garg S, Kim L, Whitaker M et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020: 69:458–464

Revisión con enfoque al paciente de Esofagitis Eosinofílica

La esofagitis eosinofílica (EoE) es una enfermedad de tipo alérgico caracterizada por una inflamación crónica del esófago (el tubo muscular que transporta la comida desde la boca hasta el estómago) por eosinófilos. En condiciones

normales no hay eosinófilos en el esófago. Esta acumulación es consecuencia de una reacción frente a determinados alimentos, alérgenos ambientales (polen, polvo, hongos…) o en ocasiones también al reflujo gastroesofágico y puede

dañar el tejido esofágico, lo que origina dificultad para tragar la comida (disfagia) o hacer que los alimentos queden atascados (impactación).

Los eosinófilos son las células que participan habitualmente en enfermedades alérgicas como la rinitis, la conjuntivitis, la dermatitis atópica o el asma bronquial. Sin embargo, a diferencia de éstas, el mecanismo alérgico no es inmediato, si no retardado.

La EoE se conoce desde hace menos de tres décadas y desde entonces, el número de casos nuevos ha crecido exponencialmente, especialmente en Norteamérica y Europa. En la actualidad, se estima que la prevalencia (número

de personas afec- tas) media de la EoE es de 22 personas por cada 100.000 habitantes, con cifras de 46 y 55 casos por 100.000 habitantes recientemente descritas en España y EE.UU. En la actualidad, ya representa la segunda

causa de inflamación del esófago (tras la enfermedad por reflujo gastroesofágico) y es la primera causa de disfagia e impactación alimentaria en niños y adultos jóvenes.

Esta patología se puede presentar a cualquier edad y sexo, si bien suele ser más común en jóvenes caucásicos de sexo masculino. Los síntomas varían dependiendo de la edad a la que se manifieste. La gran mayoría de los pacientes

suelen padecer otras enfermedades alérgicas, como rinitis, asma bronquial o alergia a alimentos.

CAUSAS

Los alimentos que producen esta alergia son muy variados y en muchos pacientes no conocidos con certeza. Los más frecuentes son la leche de vaca, el trigo, el huevo, las legumbres, además de alérgenos aéreos, como pólenes, ácaros del polvo,etc. No está claro por qué los alimentos que se han consumido durante siglos ahora puedan causar estos síntomas, si bien todo apunta a que el aumento en la contaminación ambiental, las modificaciones genéticas

aplicadas a las plantas, la maduración artificial de los alimentos vegetales y otros factores, posiblemente sean los causantes del aumento en la frecuencia de ésta y del resto de enfermedades alérgicas en los países desarrollados.

SÍNTOMAS

En niños menores de 2 años, las manifestaciones clínicas más comunes son el rechazo del alimento y vómitos. Entre los 2 y los 8 años predominan los vómitos, regurgitación, ardores y dolor abdominal o torácico, además puede existir

de pérdida de peso o retraso en el crecimiento. A partir de los 10 años, todos los pacientes refieren como síntomas dominantes y de forma intermitente la disfagia para sólidos (dificultad para el paso de la comida) y la impactación

alimentaria (atascamiento de comida), debido a la presencia de inflamación y en algunos casos, de disminución en el calibre del esófago.

PREVENCIÓN

Puesto que esta enfermedad aún permanece en estudio, no se conocen medidas concretas que puedan prevenirla. Todos los pacientes que tienen alguna patología alérgica diagnosticada deberían estar atentos ante los síntomas de alerta y

consultar con un alergólogo y/o gastroenterólogo si comienzan a tener alguno de ellos.

DIAGNÓSTICO

Hoy en día sólo existe una manera de diagnosticar la enfermedad y es realizando una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias por el gastroenterólogo. En las biopsias se confirmará la existencia de eosinófilos.

Después, el alergólogo le realizará un estudio y junto con el gastroenterólogo, se diseñará el tratamiento más adecuado.

TRATAMIENTO

Los objetivos principales del tratamiento son la curación de los síntomas, de la inflamación esofágica, así como la eliminación o reducción de las estrecheces (si las hubiera) en el esófago.

La curación de la inflamación esofágica se puede conseguir mediante tres tipos de tratamientos: protectores de estómago (por ejemplo, omeprazol), corticoides tópicos (fórmulas viscosas o líquidas que actúan al adherirse a la pared del esófago) o la eliminación de determinados alimentos de la dieta. La dieta que se incluya como parte del tratamiento se establecerá a partir de las características individuales de cada uno de los pacientes.

Además del tratamiento para la inflamación, en algunos casos se debe añadir dilatación (ensanchamiento) mediante endoscopia en el caso de la existencia de estrecheces en el esófago.

La EoE es una enfermedad crónica progresiva, por lo que la presencia de inflamación mantenida en el esófago sin tratamiento da lugar a una elevada probabilidad de estrecheces con el paso del tiempo. Por lo tanto, es tan

importante el diagnóstico y tratamiento precoz, como el seguimiento y tratamiento a largo plazo, que se deben de consensuar con el paciente, dado que es una enfermedad que incide negativamente en la calidad de vida del

paciente.

PRONÓSTICO

La EoE es una enfermedad de buen pronóstico, si bien al ser una enfermedad nueva, no existe un seguimiento de pacientes superior a los 15 años. Hasta la fecha no se ha descrito que predisponga a enfermedades malignas, tales como cáncer de esófago ni que evolucione hacia otros tipos enfermedades alérgicas más graves.

SUBCOMITÉ ESOFAGITIS EOSINOFILICA

Rosario González Mendiola. Facultativo Especialista en Alergología. Hospital

Central de la Cruz Roja, Madrid

Joan Doménech Witek. Facultativo Especialista en Alergología. Hospital de

Elda, Alicante

Por un cielo más seguro

La alergia es un problema de salud pública de que afecta a más de 150 millones de personas en Europa y su prevalencia va en aumento, sobre todo, en la población más joven. De todas ellas, la alergia alimentaria se sitúa como una de las alergias más frecuentes con más de 17 millones de europeos afectados, siendo de dos millones en España.

Las enfermedades alérgicas afectan en gran medida la calidad de vida de los pacientes que las padecen, limitando las actividades diarias como comer en un restaurante, ir a una fiesta o viajar, especialmente en avión por el miedo derivado de sufrir una reacción alérgica, por problemas relacionados con el transporte de su medicación o por no recibir una atención adecuada por parte del personal de la aerolínea.

Cada año, las compañías aéreas transportan en todo el mundo alrededor de 2,75 billones de pasajeros1. Muchas de estas personas padecen de enfermedades crónicas (cardiopatías, enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias o alérgicas) y viajar en avión supone pone un riesgo de padecer alguna emergencia médica durante el vuelo. En otras ocasiones, las urgencias médicas son incidentes que debutan de nuevo durante el viaje.

Cada año se producen hasta 44.000 emergencias médicas en vuelo, y los datos sugieren que alrededor del 17% de estos casos se transfieren a un hospital y el 4% resulta en hospitalización o muerte 1.

Las emergencias médicas en vuelo ocurren en 1 de cada 11.000 pasajeros2 o en 1 de cada 604 vuelos 3. Se proponen varias razones para explicar la incidencia de eventos médicos y alérgicos durante los vuelos. Los eventos médicos más comunes en vuelo incluyen síncope, problemas gastrointestinales y cardíacos 3,4,5.

Las reacciones alérgicas son responsables del 2-4% de todos los problemas médicos que suceden en los vuelos. Las reacciones alérgicas fueron la séptima causa más frecuente de problemas médicos y las manifestaciones dermatológicas, incluidas las erupciones cutáneas, la novena causa más común. Un análisis reciente de datos de reclamaciones a seguros de compañías médicas, reveló que éstos reclamaciones de seguro de salud por anafilaxia por alergia alimentaria habían aumentado un 377% y que los adultos requirieron atención para aproximadamente en un tercio de estos reclamaciones 6.

Existen varios factores relevantes que pueden afectar a los pacientes con enfermedades alérgicas y respiratorias cuando se viaja en avión:

-La disminución de la concentración de oxígeno en la cabina: hasta de un 25-30% más baja que al nivel del mar produciendo una ligera disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, que va del 92 al 95%, seguida de hiperventilación compensatoria y taquicardia 7 .

-La sequedad atmosférica de la cabina entre 6 al 18% también puede irritar las membranas mucosas de la boca y el tracto respiratorio superior8 .

-La forma más común en que se desencadenan las alergias alimentarias es la ingesta del alérgeno, pero existen otras vías de exposición como el contacto con la piel o las mucosas o inhalar partículas. El hecho de que la cabina sea un habitáculo cerrado, favorece que las reacciones alérgicas que se producen por inhalación, se agraven en este medio de transporte.

En la actualidad se desconoce la incidencia real de las reacciones anafilácticas durante los vuelos porque en muchas ocasiones los síntomas no son reconocidos, porque no existen registros de las mismos o porque el paciente ha usado mediación de rescate sin notificarlo a personal de la aerolínea.

Las compañías aéreas reportan que las exacerbaciones de asma representan la patología más común y potencialmente más peligrosa para la vida durante los vuelos1. Los síntomas alérgicos más frecuentes documentados son las reacciones cutáneas (urticaria y angioedema) , respiratorias y con menor frecuencia la anafilaxia.

Las reacciones anafilácticas en los aviones se desencadenan con mayor frecuencia por alimentos, especialmente frutos secos. En segundo lugar, los medicamentos y exposición a epitelios también pueden ser causar reacciones alérgicas y muy raramente la causa son las picaduras de insectos o un insecticida en aerosol9.

Las reacciones anafilácticas inducidas por alimentos son cada vez más frecuentes. Las estrategias para reducir el riesgo de estás reacciones durante el viaje incluye la planificación temprana del viaje en avión, solicitando un informe por parte del médico alergólogo sobre las medidas preventivas a tomar y tratamiento que se debe administrar el paciente en caso de reacción durante el vuelo.

El Comité de Alergia a Himenópteros ha confeccionado un documento en diferentes idiomas ( castellano, inglés y francés) para acreditar la necesidad de portar adrenalina en medios de transporte (avión, tren, barco)10, éstos documentos están disponible en la pagina web de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC) Descargar aquí

Por otra parte, también se recomienda consultar las dudas a los departamentos médicos de la aerolínea en las que se viajan. Cada aerolínea diseña sus propios planes para prevenir las reacciones alérgicas durante el viaje, como, por ejemplo:

-Posibilidad de identificar al paciente en el momento de la reserva de avión para poder elegir en el catering menú libre de alérgenos

-Permitir embarque prioritario, para limpiar e inspeccionar el asiento y alrededores

-Protocolo de limpieza de asientos y bandejas en “zona de amortiguamiento “(3 asientos antes y 3 asientos después del pasajero)

-Evitar almohadas o mantas

-Anuncios para informar al resto de pasajeros que viajan personas alérgicas

-Evitar refrigerios gratuitos con frutos secos (especialmente cacahuete y nuez)

-Recolocación del pasajero alérgico a zonas más seguras si se detecta algún posible alérgeno cercano al pasajero alérgico

-Maquinas desinfectantes de manos

Sin embargo, no hay medidas generales ni estandarizadas para hacerlo y cada operador tiene sus propias recomendaciones, llegando a ser difícil su implantación ya que pueden causar molestias a algunos pasajeros que sean reacios a cumplirlas y dar lugar a mayores costes de viaje a las aerolíneas. Por otra parte, hay compañías aéreas que ni siquiera contemplan ninguna medida, lo que volar en esas compañías se convierte en una situación angustiosa y peligrosa para el paciente alérgico.

Si finalmente las medidas preventivas fracasaran y se produce una reacción alérgica, la tripulación de la aerolínea debe contactar inmediatamente con cualquier médico que se encuentre a bordo para determinar qué tratamiento debe instituirse y si el avión debe desviarse al aeropuerto más cercano. La frecuencia desviación de aviones por razones médicas, ocurren en torno al 4,5%.

Además de los kits médicos a bordo y la capacitación especial de la tripulación en el manejo de emergencias médicas, las aerolíneas pueden tener acceso remoto a servicios médicos que pueden monitorear y dar instrucciones para el mejor tratamiento hasta que el avión llegue a un lugar donde el pasajero pueda ser tratado adecuadamente 1.

El tratamiento de urgencias médicas que debe llevar una aerolínea, es un aspecto de vital importancia, pero a menudo los recursos médicos para tratar emergencias alérgicas durante un vuelo son escasos. Los medicamentos que contiene el kit médico varían de unas compañías a otras y en ocasiones las aerolíneas no disponen de la medicación básica.

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación requiere la inclusión de epinefrina en los kits médicos que se llevan a bordo11. Estos kits médicos de emergencia generalmente contienen los siguientes medicamentos 12:

- Epinefrina acuosa (adrenalina) 1: 10000 y dilución 1: 1000.

- Albuterol (salbutamol) para nebulización.

- Broncodilatador inhalador de aerosol.

- Cortisol (hidrocortisona).

- Antihistamínicos orales e inyectables (comúnmente difenhidramina).

Una recomendación de un grupo de expertos de la Organización Mundial de Alergia (WAO) para el tratamiento en vuelos de una reacción anafiláctica y exacerbaciones de asma, son 1:

1.-Para crisis asmáticas, broncodilatador inhalado y oxígeno. Hay que considerar un corticosteroide oral, intramuscular o intravenoso para síntomas moderados a severos y epinefrina intramuscular para síntomas severos.

2.- Para reacciones alérgicas sistémicas leve, moderada y severa, adrenalina intramuscular 0.01 mg / kg hasta 0.5 mg de solución 1: 1000 IM en el muslo lateral anterior. Repita según sea necesario.

El uso de los viales de adrenalina, requieren una experiencia médica para pautar la dosis correcta y administrar este medicamento que salva vidas, por lo que finalmente, están ampollas, son una barrera para su uso. Los autoinyectores de adrenalina (AIA) son fáciles de usar, así que se ha propuesto reemplazar las ampollas de epinefrina del kit de emergencia de los aviones por AIA.

Existen estudios en los que se ha analizado lo que supondría llevar a cabo este cambio en la presentación de la adrenalina, llegando a la conclusión que equipar todos los aviones comerciales con autoinyectores cuesta 2,470,422 dólares / año (0.08 dólares / pasajero en riesgo), cuando se distribuye entre todos los viajeros en riesgo, lo que lleva a pensar que se trata de una medica rentable 13.

En los casos en los que el paciente esté diagnosticado de anafilaxia idiopática, hay autores que recomiendan que no viajen dentro de una semana siguiente al episodio de anafilaxia y recomiendan en adultos la administración de prednisona 40-60 mg y un antihistamínico H1 por vía oral cada mañana durante 1 semana antes del viaje 1. Esto puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de los episodios 14.

Si el vuelo esta previsto para más tiempo de 1 semana después de un episodio de anafilaxia idiopática, se debe iniciar la terapia empírica consistente en un ciclo del a prednisona en días alternos hasta el día del viaje para reducir la probabilidad de un ataque durante el vuelo 1.

En la actualidad, existe una amplia oferta de vuelos a diversos destinos y a precios cada vez más bajos, lo que facilita la adquisición de billetes y que se realizan cada vez más viajes. El incremento de personas que vuelan, facilitará la probabilidad de que aumenten las reacciones alérgicas en el futuro.

Por lo tanto, las aerolíneas, deberán estar preparados para hacer frente estas posibles reacciones durante le vuelo mediante las siguientes medidas:

- Consulta médica para pasajeros de alto riesgo antes de viajar.

- Promover la prevención de enfermedades alérgicas a través de la educación de los pasajeros.

- Entrenar y reentrenar a las tripulaciones aéreas.

- Promover medidas preventivas generales durante el vuelo: hidratación, evitación de alérgenos alimentarios (especialmente cacahuetes y nueces )

- Proporcione un lugar apropiado para las mascotas peludas lejos de los sujetos con alergia a las mascotas

- Proporcione cantidades suficientes de medicamentos apropiados: epinefrina (adrenalina), agonistas β2 para inhalación y nebulización, corticosteroides orales e inyectables y antihistamínicos

- Oxigeno 15

Nos encontramos con una gran problemática en vuelos donde viajan pasajeros alérgicos, ya que, a día de hoy, no se disponen de protocolos ni de medidas de actuación ante reacciones alérgicas.

Por otra parte, encontramos rechazo del personal de vuelo en la administración de adrenalina, así que los equipos de tripulación deberían ser entrenados en reconocer los síntomas de la anafilaxia y en administrar AIA .

Las personas alérgicas deben llevar alimentos libres de alérgenos y medicamentos necesarios en sus viajes. Dada la alta prevalencia de alergias alimentarias tanto en niños como en adultos, y teniendo en cuenta las circunstancias únicas de los viajes aéreos, donde el tratamiento médico es limitado y de difícil acceso, las aerolíneas deben tomar conciencia de ello y crear un entorno de viaje más seguro donde todos los pasajeros puedan sentirse cómodos 6.

Los responsables de las aerolíneas, alergólogos e inmunólogos deberían trabajar de manera interdisciplinar en la elaboración de recomendaciones basadas en evidencia para prevenir reacciones alérgicas durante el vuelo. Así mismo deberían elaborarse planes de actuación concretos especialmente en caso de reacciones anafilácticas con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente alérgico durante los viajes en avión.

Finalmente, la conciencia social sobre la importancia en las medidas de evitación en la alergia a alimentos, es fundamental para que un vuelo en avión no suponga un riesgo vital para el paciente alérgico.

Dra. Rocío Candón Morillo

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Comité de Alergia infantil SEAIC – Grupo de interés anafilaxia

Bibliografía

1.Mario Sánchez-Borges,VictoriaCardona,MargittaWorm, Richard F. Lockey, AzizSheikh, PaulA. Greenberge,Ignacio J. Ansotegui ,MotohiroEbisawa, Yehia El-Gamal, Stanley Fineman, Mario Geller, Alexei Gonzalez-Estrada , Luciana Tanno, Bernard Y. In-flight allergic emergencies. Review Thong and on behalf of the WAO Anaphylaxis Committee.

2.Sicherer SH, Furlong TJ, DeSimone J, Sampson HA. Self-reported allergic reactions to peanut on commercial airliners. J Allergy Clin Immunol. 1999; 104:186–9.

3.Peterson DC, Martin-Gill C, Guyette FX. Outcomes of medical emergencies on commercial airline flights. N Engl J Med. 2013;368:2075–83.

4.Sand M, Bechara F-G, Sand D, Mann B. Surgical and medical emergencies on board European aircraft: A retrospective study of 10189 cases. Crit Care. 2009;13:R3.

5.- Nable JV, Tupe CL, Gehle BD, Brady WJ. In-flight medical emergencies during commercial travel. N Engl J Med. 2015;373:939–45.

6.https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-dangers-of-flying-while-allergic/. The Dangers of Flying While Allergic.

7.American Medical Association Commission on Emergency Medical Services. Medical aspects of transportation aboard commercial aircraft. J Am Med Assoc. 1982; 217:1007–1.

8.-Goodwin T. In-flight medical emergencies: An overview. Br Med J. 2000; 321:1338–41.

9.Vanden Driessche KSJ, Sow A, Van Gompel A, Vandeurzen K. Anaphylaxis in an airplane after insecticide spraying. J Travel Med. 2010; 17:427–9.

10.https://www.seaic.org/documentos/adrenalina-en-medios-de-transporte.

11.Federal Aviation Administration (FAA), DOT. Emergency Medical Equipment: Final rule. Fed Regist. 2001; 66:19028–46.

- Graf J, Stüben U, Pump S. In-flight medical emergencies. Dtsch Arztebl Int. 2012; 109:591–602

- Marcus Shaker, MatthewGreenhawt. Cost-Effectiveness of Stock Epinephrine Autoinjectors on Commercial Aircraft. Volume 7, Issue 7, September–October 2019, Pages 2270-2276

14.Greenberger PA, Lieberman P. Idiopathic anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014; 2:243–50

15.Van Evra J, Bennet P, Wicker A. Allergic Living handy chart on the allergy policies of 13 major air carriers. Allergic Living magazine. Updated March 2016. Allergicliving.com. http://allergicliving.com/2010/08/30/comparing- airlines/. Accessed 18 Dec 2016

Acta final TC Webex GEAB – 10 febrero 2020

San Valentín «libre de alérgenos»

¿Sabías que en algunas personas alérgicas a alimentos un contacto mínimo puede ocasionar una reacción alérgica grave? Este San Valentín en la SEAIC sólo queremos besos de enamorados, y no besos envenenados.

En la mayoría de los casos, la alergia a alimentos se manifiesta con síntomas leves en la piel como picor, urticaria (habones) o el llamado síndrome de alergia oral (SAO) que consiste en picor de boca y/o garganta tras comer el alimento. Muchos de ellos incluso toleran alimentos aunque el etiquetado indique que puede contener trazas del alérgeno en cuestión.

Pero en algunos casos, es suficiente con una pequeña cantidad para producir una anafilaxia: reacción alérgica grave.

Por ejemplo en el caso del cacahuete, se sabe que el alérgeno persiste varias horas en la saliva de la persona que lo consume. Tristemente ha habido casos de fallecimiento de jóvenes tras besar a su pareja que antes había comido mantequilla de cacahuete.

Por eso, para tener un romántico San Valentín «libre de alérgenos y de sustos», desde el comité de Alergia a Alimentos te damos los siguientes consejos:

– Si tu enamorada/o es alérgico a algún alimento, infórmate bien de qué sustancias o comidas debe evitar.

– Si regalas dulces, bombones o cualquier alimento lee detalladamente el etiquetado.

– Si tú eres el alérgico, informa a tu acompañante sobre las precauciones a seguir y como usar la medicación en caso de una reacción.

– No olvides nunca tu medicación de rescate, comprueba antes de salir que llevas el autoinyector de adrenalina, que está en buen estado y la fecha de caducidad.

– Si es tu pareja quien tiene alergia , ¿por qué no le sorprendes? Explícale que sabes como usar un autoinyector de adrenalina.

– Para un amor Eterno: haced juntos el curso gratuito de paciente experto en alergia a alimentos: Soy Experto en Alergia

Y no olvides ponerte tus mejores galas y preparar un bonito regalo para la persona que más quieres…

¡FELIZ SAN VALENTÍN!

Receta de galletas para San Valentín

Si tu pareja tiene alergia a leche, huevos y/o frutos secos, desde el Comité de Alergia a Alimentos de la SEAIC te animamos a sorprenderle con esta receta: unas deliciosas y románticas galletas.

GALLETAS SIN HUEVO NI LECHE

INGREDIENTES

125 gr de margarina vegetal

125 gr de azucar glacé

400 gr de harina de trigo

1/2 cucharadita de postre o 1 cucharadita de café de levadura química o polvos de hornear

50 ml de zumo de naranja

1/2 cucharadita de postre o 1 cucharadita de café de canela en polvo

Ralladura de 1/2 naranja

Una pizca de sal

Pasta de fondant rosa

perlitas comestibles de decoracion

Mezclar y amasar bien todos los ingredientes hasta que quede una masa algo blanda y pegajosa.

Formar una bola, envolver en film transparente y dejar reposar al menos 1 hora en la nevera.

Estirar la masa con un rodillo hasta tener un grosor aproximado de 5 mm, cortar con un cortapastas con forma de corazón.

Hornear durante 15-20 minutos en horno precalentado 180ºC con calor arriba y abajo.

Dejar enfriar sobre una rejilla

Decorar con fondant: estirar con un rodillo la pasta de fondant hasta obtener una lámina de 2-3 mm de grosor. Cortar con el mismo cortador de corazón y poner con cuidado sobre la galleta. Para que se fije mejor se puede pintar ligeramente la superficie de la galleta con agua o con mermelada y cubrir con el fondant. decorar con las perlas comestibles.

Trabajos Certamen Alergia y Humanidades 2019

El Comité de Humanidades, en el seno del pasado Simposio Internacional Avances y Perspectivas en Alergia Cutánea e Inmunología, celebró una nueva edición del Certamen Alergia y Humanidades. Se presentaron los siguientes trabajos:

Pintura:

Ganadora: «El Beso en Primavera», Dra. Alicia Domínguez

Apis, Dra. Cristina de Castro

Jardín Vertical, Dra. Mª Paz Flores

Juglans regia, Dra. Gema Rubio

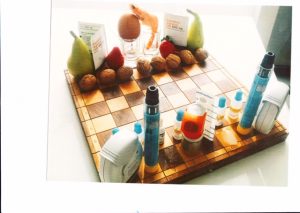

Fotografía:

Ganador: «Recolectando Polen», Dr. Javier Sánchez de Vicente

Superando las Alergias para Seguir Creciendo, Dra. Beatriz Moya Camacho

Partida, Dr. Filip Skrabski

Autofluorescencia Confocal de Ambrosía. ¿Nos dará problemas algún día?, Dr. Ángel Moral de Gregorio

Per Me Historia Perdurare, Dra. Irene Bartha de las Peñas

La Floración de la Alergia, Dr. Darío Antolín Amérigo

Naturaleza Viva, Muerta y Climatología, Dra. Mª Paz Flores González

El Verde de las Primaveras, Dra. Lucía González Bravo

Poesía:

![]() Ganadora:

"El Médico Novato", Dra. Virginia Reguera (6810 descargas )

Ganadora:

"El Médico Novato", Dra. Virginia Reguera (6810 descargas )

![]() ¡Oh, Eosinófilo!, Dr. Ignacio Dávila (5752 descargas )

¡Oh, Eosinófilo!, Dr. Ignacio Dávila (5752 descargas )

![]() La Vida del Rinítico, Dra. Leah Landaveri (6173 descargas )

La Vida del Rinítico, Dra. Leah Landaveri (6173 descargas )

![]() Vive de Primaveras, Dra. Lucía González (6015 descargas )

Vive de Primaveras, Dra. Lucía González (6015 descargas )

Relato:

![]() Ganadora:

Una Guerra en Diez Minutos, Dra. Rocío Mourelle (6935 descargas )

Ganadora:

Una Guerra en Diez Minutos, Dra. Rocío Mourelle (6935 descargas )

![]() Cruce de Caminos, Dr. Darío Antolín (5859 descargas )

Cruce de Caminos, Dr. Darío Antolín (5859 descargas )

![]() Una Tarde de Lluvia y Netflix, Dra. Leah Landaveri (6036 descargas )

Una Tarde de Lluvia y Netflix, Dra. Leah Landaveri (6036 descargas )

Alergia a antibióticos en niños, más que una simple etiqueta

Las reacciones adversas a medicamentos son frecuentes en los niños, con una incidencia mayor en los ingresados (9.53%) con respecto a los que siguen un tratamiento en domicilio (1.46%). De ellas, sólo una minoría se catalogan como graves (12.29%), con un porcentaje bajo de ingresos por esta causa (2.09%). En la actualidad, se considera que son un problema de salud pública.

Basándonos únicamente en las manifestaciones clínicas, a menudo es difícil distinguir entre una reacción causada por un virus o por un medicamento, pero es importante ser conscientes que la principal causa de urticaria en los niños son las infecciones virales.

Dentro del gran espectro de reacciones adversas a medicamentos en los niños, últimamente el foco de atención se está centrando en la evaluación de la alergia a antibióticos, en particular de los beta-lactámicos. La amoxicilina es el fármaco más prescrito en los niños, y por ello, el implicado en la mayoría de las reacciones, aunque sólo una pequeña parte son reacciones alérgicas. Con frecuencia la alergia a antibióticos en los niños está sobrediagnosticada.

Los factores predisponentes son la inmunosupresión, la fibrosis quística, las exposiciones previas al mismo fármaco, la duración extensa del tratamiento y la vía de administración, siendo más sensibilizantes la vía parenteral y la cutánea. Recientemente se ha descrito una fuerte asociación de los genotipos HLA-B, HLA-C y HLA-DRB1 con reacciones inmediatas y tardías con beta-lactámicos en niños. La edad, el género, y la presencia de patología alérgica no parecen ser factores de riesgo.

Para el estudio alergológico, las guías recomiendan la realización de pruebas cutáneas intraepidérmicas e intradérmicas, seguidas de la prueba de provocación oral controlada, si son negativas. Tras la realización del estudio sólo se confirma alergia en el 2-2.5% de los niños. Además, por este motivo, varios grupos de trabajo han propuesto realizar las pruebas de administración oral sin la realización de las pruebas cutáneas previas.

Ser etiquetado de “alérgico a penicilinas” tiene consecuencias adversas en la salud y en la economía. Se asocia a la prescripción de antibióticos alternativos de amplio espectro que tienen un alto riesgo de efectos adversos y aumentan el riesgo de resistencias a antibióticos, precisan ingresos hospitalarios de mayor duración y condicionan un coste de cuidados de salud mucho mayor.

Por ello, en nuestro trabajo como alergólogos es primordial la evaluación de los niños con reacciones por beta-lactámicos, por el beneficio que recibirán en la calidad de sus tratamientos futuros.

Lectura recomendada: Antibiotic Allergy in Children: More than Just a Label. Abrams E, Netchiporouk E, Miedzybrodki B, Ben-Shoshan M. Int Arch Allergy Immunol. 2019;180(2):103-112. doi: 10.1159/000501518.

María Rueda García. Alergóloga, MD, PhD. Servicio de Alergología, Hospital Quirón, Barcelona. Miembro del Comité de Alergia Infantil de la SEAIC, grupo de interés en Alergia a Medicamentos.